高野雅晴 打ち碁・特選十局+α 編 高野圭介

|

||||

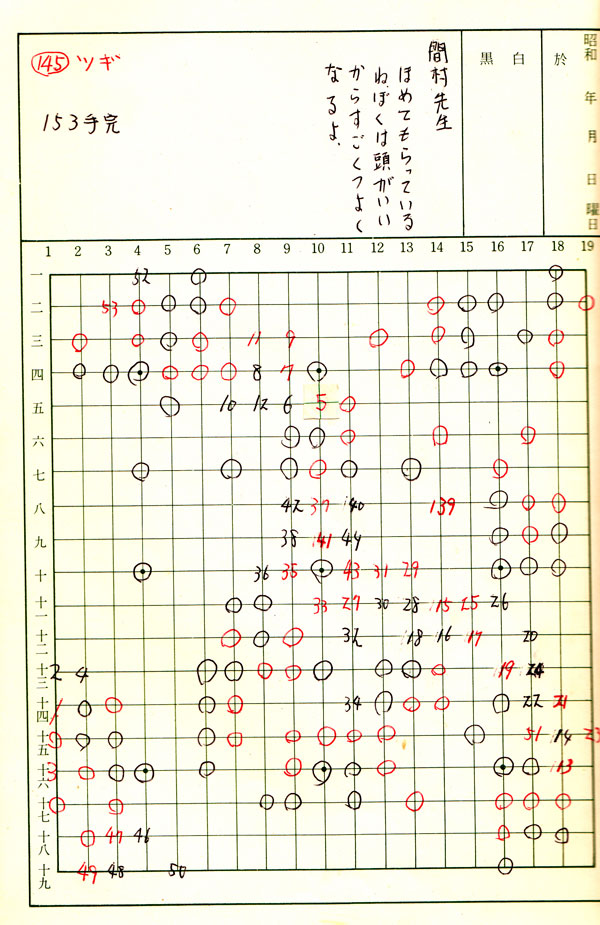

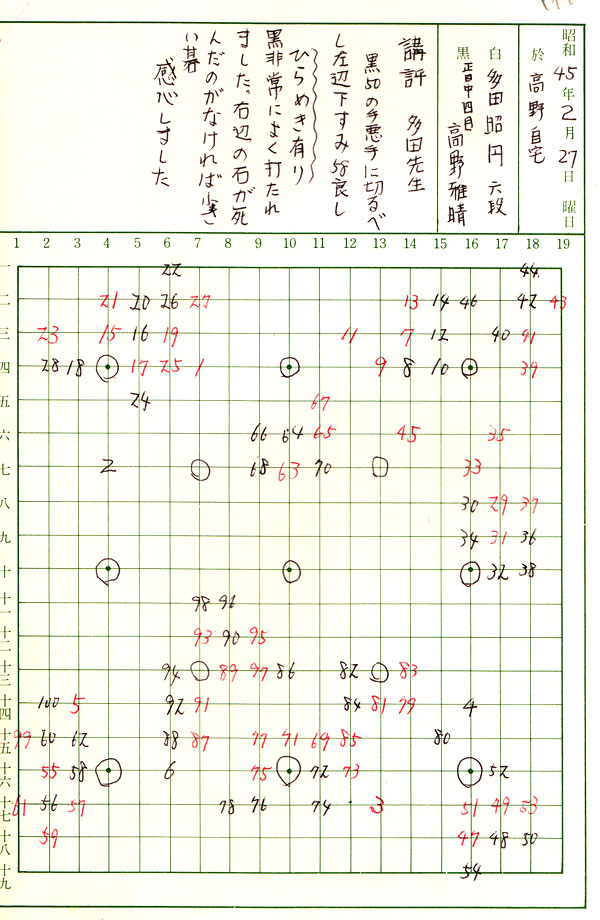

| 昭和45年:1970年2月27日 | 多田昭円(県代表) vs 井目中四目 高野雅晴(小1) |

囲碁学習1ヶ月の対局譜 | ||

今、振り返って、私の囲碁歴を見ると、中学2年のとき終戦を迎え、文化不毛の日本で、碁どころでは無かった。 将棋と百人一首が最初の取り組みだった。やがて、碁も始まったものだ。そして、碁に子どもを引きずり込んだ。 子どもに手ほどきはしたが、小学生時代は碁に没頭したようなことは無かった。 碁を始めて、1ヶ月後、4回目の井目中四目の棋譜が残っている。   師範・多田評「ひらめきあり。非常に良く打たれました。」 小学校担任・間村先生注「褒めてもらっているね。ぼくは頭が良いからすぐ強くなるよ」 |

||||

| 昭和51年 1976年 | 西村 修 vs 5子 高野雅晴(中1〉 |

5子で持碁 | ||

西村修に5子で持碁としたが、西村の実力は当時も今も、並の5段では5子局では西村に勝てない。 驚嘆に値する一局である。 小学生6年間は私と折を見て打つ程度であったが、小6年のとき、木下敬章5段に7子局で負け。 |

||||

| 昭和52年 1977年 | 小林正昌プロ四段 vs 5子 高野雅晴(中2) |

姫路・林友会席上 | ||

淳心中学中2になって、プロとの接点が急速に増えていった。 姫路には上野眼科先生肝煎りの林友会で、毎回無料で小林先生の指導を受けた。 小林先生は、西村修を育てた師匠でもある。 加えて、玄游会(西兵庫県の高段者グループ)にも顔を出しかけた。もちろん 姫路近辺のトップクラスのメンバーとの指導対局も増えていった。 |

||||

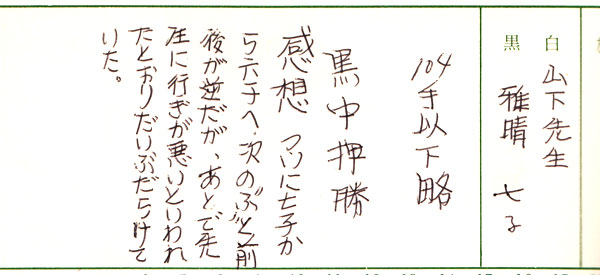

| 昭和51年 1976年 | 山下順源プロ四段 vs 5子 高野雅晴 |

高野宅階上 | ||

雅晴の本領「捨て石・締め付け・トリカケ・召し捕り・・・おおワンラ(完了)」 豪腕炸裂! 山下先生、必死の抵抗も空しく、遂にギブアップ!  山下順源プロに7子局を打った後のメモが残っている。(1976年4月4日) 雅晴感想「ついに7子から6子へ。次の譜と前後が逆だが、 あとで、先生に行儀が悪いと言われた通り、だいぶだらけていた。」 また、別の7子局の譜に「勝つチャンスはいくらでもあったはずだが・・・・」とも。 |

||||

| 昭和52年 1977年 | 互先 高野雅晴 vs 先番 金沢東栄 |

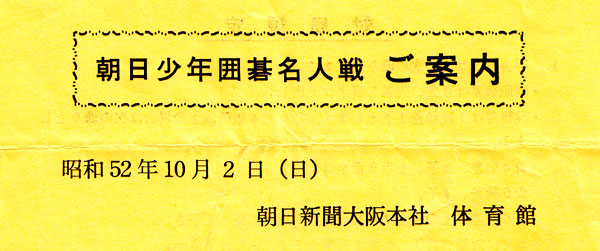

第1回 朝日少年囲碁名人戦 | ||

子どもたちの囲碁大会に、朝日新聞が初名乗りを上げた。 第1回 朝日少年囲碁名人戦である。 優勝者は、中学校の部では金沢東栄。小学校では今村俊也。幼稚園児の多賀文吾。 雅晴は準決勝で、金沢東栄君に破れて、結局は三位入賞となった。 なお、当日の付き添い父兄は五十人であった。 |

||||

|

||||

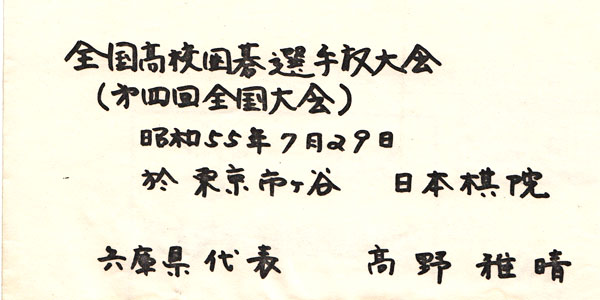

打ち込め青春: 全国高校囲碁選手権大会:頭の甲子園 昭和55年:1980年  |

||||

| 対戦前夜 | 大会下馬評と展開 |

応援への謝辞 | ||

| 湧きに湧いた夏 | 第1回戦 若林 剛 戦 (九州・臼杵高校) |

中押し勝ち | ||

第2回戦 高橋 修 (北海道・稚内高校) |

時間切れ勝ち | |||

第3回戦 宮平憲一 (大阪・高津高校) |

半目勝ち | |||

第4回戦 及川 洋 (東京・早稲田高校) |

中押し負け | |||

| ご褒美のイベント | 互先 高野雅晴 vs 先番 中国・桃 征 |

対中国選抜戦 | ||

小学生時代は余り碁の時間は無かったように思う。中学生になって機会が増えた。 山崎守拙会、初心会や姫路の林友会に胸を借り、多くのプロにも指導を受けた。 木下敬章、山下順源、小林正昌、宮本直毅の諸先生である。 また、神戸の西村修、岡本良英の諸兄にも温かい薫陶を受けた。 雅晴の言葉 「宍粟の碁」p.505より |

||||

| 昭和54年 1979年 | 東野弘昭九段 vs 3子 高野雅晴(高2) |

白石トン死で幕 | ||

| 序盤、中を厚く打ち、途中で巧みに捨て石で締め付け、強烈に眼を取って攻め上げる。・・・雅晴・独特のパターン 滅多にアマにも負けない東野先生もたまげた! |

||||

| 昭和55年 1980年 | 原田 実 vs 3子 高野雅晴(高3) |

豪快な黒の好局 | ||

「この碁は時間切れで終局。黒にあやふげ無しの引き分けとなった。」 評者・西村 修の弁。 |

||||

| 雅晴はその後、期するところあってか、碁らしい碁を打っていない。 生まれて以来、お兄ちゃんのセコハンで大きくなってきたせいか、すべてが脱兄貴?? 京大に進学したとき、金沢東栄の率いる囲碁部に籍を置かず、 オーストリッチ・スキーのジャンプとエッチラオッチラに身を挺した。 ある日のこと、大阪で、家田隆二八段が弁護士と公認会計士のある碁会で、雅晴と打った! そのように連絡があったぐらい。 煌めく碁の才能は抜きんでていたが、きっと、仕事やらどこかに滲み出ていることだろう。 父・圭介記 |

||||